- ETUDE SUR LA FORCE DE CORIOLIS -

Introduction sur la force de Coriolis :

Considérons un disque horizontal tournant à la vitesse angulaire constante  , et un glaçon (on prend un glaçon dans la mesure où il n' y a pas de frottements entre le glaçon et le disque). On lance le glaçon du bord du disque vers son centre à une vitesse Vo.

, et un glaçon (on prend un glaçon dans la mesure où il n' y a pas de frottements entre le glaçon et le disque). On lance le glaçon du bord du disque vers son centre à une vitesse Vo.

Si l' on se place dans le référentiel du laboratoire (référentiel galiléen), le glaçon n' étant soumis à aucune force, d' après le principe d' inertie, sa trajectoire devrait être une ligne droite. Or d' après la trace d' eau laissée sur le disque par le glaçon, cette trajectoire n' est pas rectiligne : le point A' de sortie du glaçon n' est diamètralement pas opposé à A.

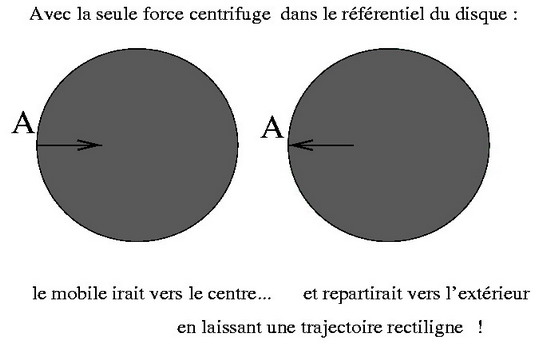

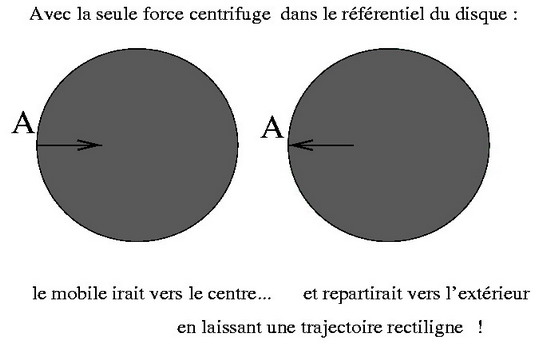

Pour le comprendre il faut se placer dans le référentiel du disque (référentiel non-galiléen). Pendant ce temps t que l' objet a mis pour traverser le disque, celui-ci a tourné d' un angle  . Ce qui explique que la trajectoire est courbe. La force centrifuge ne suffit pas elle seule à expliquer le phénomène. S' il avait été soumis uniquement à la force centrifuge, le glaçon aurait été éjecté du disque selon la figure ci-dessous :

. Ce qui explique que la trajectoire est courbe. La force centrifuge ne suffit pas elle seule à expliquer le phénomène. S' il avait été soumis uniquement à la force centrifuge, le glaçon aurait été éjecté du disque selon la figure ci-dessous :

Le glaçon ne suit pas cette trajectoire. Il existe donc une autre force d' inertie : c' est la force de Coriolis du nom de l' ingénieur français du XIXè siècle. La force de Coriolis n' est pas une vraie force "physique", elle

nous permet seulement d' exprimer que les lois de la mécanique changent lorsqu' on change de référentiel.

Dans notre cas, elle dévie le mouvement vers la gauche. Toutefois, il est évident que la force augmente avec  (si

(si  =0, le référentiel du disque et celui du laboratoire sont confondus et la trajectoire du glaçon est rectiligne). De même, si le glaçon (le mobile) est lancé très vite, la trajectoire est quasiment rectiligne.

=0, le référentiel du disque et celui du laboratoire sont confondus et la trajectoire du glaçon est rectiligne). De même, si le glaçon (le mobile) est lancé très vite, la trajectoire est quasiment rectiligne.

On se rend compte ici alors du côté physique du problème : la force de coriolisdévie les objets qui sont en mouvement dans le référentiel terrestre. C' est une force discrète sur Terre car celle-ci a une vitesse de rotation faible devant celle du disque.

Ainsi la force de Coriolis n' est pas une force liée à une interaction physique mais juste une "astuce de calcul" liée au changement de point

de vue d' observateur qui exprime en quelque sorte que la Terre "bouge sous un projectile" pendant son mouvement. Elle n' est certes pas une "vraie" force, mais il faut néanmoins en tenir compte dès que l' on étudie un mouvement dans un référentiel tournant.

Déviation vers l' Est :

Cette expérience consiste à "observer" la déviation d' un corps en chute libre. On lâche un objet (une bille par exemple) d' une hauteur h (point A) et on observe que l' objet n' atterit pas exactement à la verticale de là où

il a été lâché (point B). Le décalage atteint quelques centimètres pour un lâcher du haut de la tour Eiffel.

La vitesse de la bille est pratiquement verticale, la force de Coriolis est donc dirigée vers l' Est. Elle dévie légérement la bille vers l' Est.

Les calculs étant trop compliqués pour notre niveau, on se contentera de dire que la déviation est fonction de la hauteur et de la latitude du lieu. A Paris , nous sommes à une latitude de 48°, cela donnerait 8 cm de déviation pour une bille lâchée du haut de la Tour Eiffel (h=320 mètres).

Newton avait déjà présenti un tel phénomène (voir schéma précédent).

Le point A d' où la bille est lâchée, est plus loin de l' axe de rotation de la Terre et a donc une vitesse plus grande que le point B situé à l' aplomb de A. Il est donc compréhensible que la bille, ayant une vitesse d' entraînement vers l' Est supérieure à celle du point B, atterisse plus à l'

Est que A.

Déviation vers la droite (Hémisphère Nord) :

Ce phénomène de déviation vers la droite (vers la gauche dans l' Hémisphère Sud, mais on se placera au Nord dans toute la suite) est sans doute la cause des effets les plus connus dus à la force de Coriolis. Il est notamment à l' origine du sens d' enroulement des nuages autour des anticyclones et dépressions. En fait, pour un objet lancé horizontalement

à vitesse constante V, par exemle un obus, la force de Coriolis est perpendiculaire à V et orientée vers la droite vue de l' obus.

Cet effet est loin d' être négligeable (calculs trop complexes). Pour des valeurs de balistique classique (V=1000 km/h ; l=10 km), on trouve quelques dizaines de mètres de déviation vers la droite. Ainsi pendant la bataille des îles Falkland (Hémisphère Sud) pendant la seconde guerre mondiale, les canons anglais, réglés pour corriger la force de Coriolis à l' hémisphère Nord, ont tiré des obus à une centaine de mètres à gauche de leur cible.

Sans rentrer dans les détails, ce phénomène de déviation vers la droite est aussi à l' origine du fonctionnement du pendule de Foucault, de l' usure plus marquée des rails droits sur les lignes droites de chemin de fer, et prend part à la formation des méandres des fleuves. C' est encore lui qui est responsable du sens d' enroulement des nuages autour des dépressions, et lui encore qui a crée le mythe tenace du tourbillon dans le lavabo.

Mouvements des masses d' air :

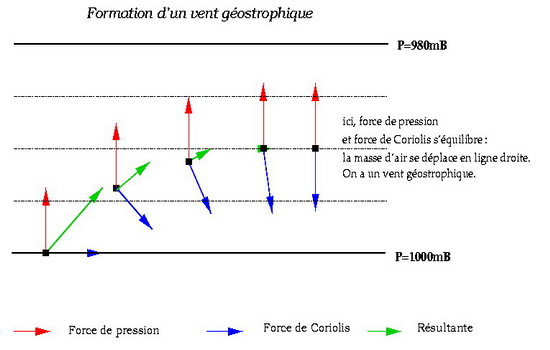

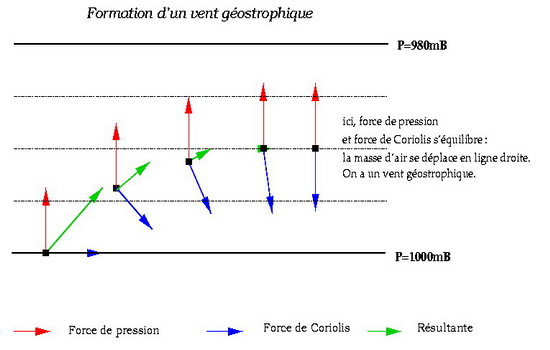

Pour une quantité d' air de masse m et de volume dV, il y a deux forces qui s' exercent (on se place dans le référentiel terrestre) : la force de Coriolis et la force de pression.

Force de Coriolis :

Elle courbe la trajectoire vers la droite dans l' hémisphère Nord

Tentons d' expliquer cer qu' est la force de pression. Les forces de pression sont dirigées des hautes vers les basses pressions. Pour mieux comprendre, suivons l' analogie suivante : la pression en un point peut

être comparée à l' altitude d' un point, et la force de pressionserait alors l' analogue de la pesanteur. De même qu' une bille sur un plan incliné subit une force qui la fait descendreselon la ligne de plus grande pente vers les les basses altitudes, une masse d' air, de volume dV, descend vers les faibles pressions selon la ligne de plus grande "baisse de pression". On l' écrit mathématiquement sous la forme :

F=-dV.grad p

où grad p représente la direction où varie la pression (en quelques sortes une "ligne de pente de pression")

La pression de l' air dépend entre autres de sa température (PV=nRT) : l' air froid a une pression plus élevée. Il existe certains points (souvent chaud) comme les dépressions où la pression est minimale : ainsi tout autour de ce point, la pression est supérieure (un peu comme un trou dans notre analogie avec l' altitude). Au contraire, un anticyclone est comme

un point où la pression est maximale.

D' après notre analogie, l' air s' il était soumis à cette seule force descendrait en ligne droite de l' anticyclone vers la dépression. Mais dès que l' air est mis en mouvement, il s' y applique une force de Coriolis dirigée vers la droite, ce qui dévie la trajectoire des masses d' air qui ont tendance à contourner la dépression dans le sens contraire des aiguilles d' une montre au lieu de s' y engouffrer directement.

Dans le cas où la force de Coriolis équilibre la force de pression, les

forces qui s' exercent sur le vent se compensent et celui-ci acquiert un mouvement rectiligne uniforme. Un tel vent est dit géostrophique ; on montre alors qu' il suit les lignes de pression constante, appelées isobares.

En réalité les isobares ne sont pas rectilignes mais plutôt des courbes formées autour de la dépression. Si de l' air suit une isobare, il s' ajoute alors une force centrifuge (ou "force d' inertie d' entraînement") due à la rotation de l' air autourdu centre. Le bilan des forces montre alors que les masses d' air prennent une trajectoire circulaire dans les sens contraire

des aiguilles d' une montre (sens trigonomètrique à l' hémisphère Nord) autour du centre dépressionnaire.

Or d' après la photo ci-après, on voit que les sens est bien le sens trigonomètrique mais elles ne sont pas circulaires : elles ont une forme de spirale convergeant vers le centre.

Cette explication est due au fait que les masses d' air sont soumises à une quatrième force qui est responsable de la forme en spirale des

dépressions. Il s' agit de la force de frottement ou de friction. En effet l'

air est un fluide légérement visqueux. On a donc une force opposée au sens du mouvement au voisinage de la zone de friction avec la Terre,

donc à basse altitude. Ainsi pour une altitude inférieure à 2km, les vents sont ralentis par le contact avec le sol. Cette force est d' autant plus grande que le sol est irrégulier : elle est petite au-dessus d' un océan mais importante au-dessus d' une forêt.

Sans les forces de friction, le vent aurait tendance à tourner en cercle autour du centre dépressionnaire, comme expliqué précédemment. Mais en prenant en compteles frottements à la surface de la Terre, les vents de surface sont ralentis et la force de Coriolis, proportionnelle à la vitesse, diminue. La force de pression devient dominante, et ainsi l' air a un mouvement en spirale vers le centre dépressionnaire.

De même les vents s' éloignent du centre pour un anticyclone. Les frottements entraînent donc une convergence des vents vers le centre pour une dépression et une divergence à partir du centre pour un anticyclone. Les masses d' air s' échappent en montant puisqu' elles ne peuvent être aspirées par le centre (il faut bien qu' on retrouve cet air quelque part) et provoquent des mouvements d'air à l' origine des vents et pluies que l' on retrouve dans les dépressions.

Le mythe du lavabo :

Le tourbillon qui se forme au-dessus du syphon tourne dans le sens des aiguilles d' une montre dans l' hémisphère Sud, dans le sens trigonomètrique dans l' hémisphère Nord. Certains chanceux qui ont pu changer d' hémisphère prétendent même avoir pu observer le phénomène. L' explication provient tout simplement de la force de Coriolis :

C' est le même mécanisme pour les cyclones. La seule différence, c' est l' échelle.

Le pendule de Foucault :

C' est l' expérience la plus célèbre sur la force de Coriolis. Elle est

réalisée pour la première fois en janvier 1851 à Paris par Léon Foucault.

Il s' agit d' une mise en évidence directe et qui plus est très visuelle de la rotation de la Terre. Devenant vite un grand succès, elle est montée dès

le mois de mars 1851 sous la coupole du Panthéon à Paris.

Le principe de l' expérience est le suivant : on construit un pendule à l' aide d' une grande corde, à laquelle on accroche une masse. Cette masse

a une pointe pour visualiser sa trajectoire dans le sable. Si le référentiel était galiléen, le pendule desssinerait un segment de droite sur le sable. Foucault a obtenu une trajectoire très compliquée.

On simplifie et on obtient :

Tout se passe comme si le pendule était dévié vers la droite pendant chaque oscillation. Cela montre la manifestation de la force de Coriolis et que le référentiel terrestre n' est pas galiléen.

On peut trouver moyennant quelques calculs et quelques approximations

de l' équation du mouvement et la période de rotation de l' axe d' oscillation du pendule de Foucault.

où  est la latitude du lieu où est fixé le pendule

est la latitude du lieu où est fixé le pendule

Conclusion de l' étude sur la force de Coriolis :

Nous avons fait le tour des phénomènes principaux découlant de l' action de la force de Coriolis. Cependant, la plupart du temps, le référentiel terrestre peut être considéré comme galiléen. C' est le cas pour les expériences dont la durée est courte par rapport à la période de

révolution de la Terre.

Par exemple, il faut utiliser un pendule dont la période est spécialement concue pour pouvoir voir les effets de la force de Coriolis. Toutefois, cette force est non-négligeable pour pouvoir expliquer certains phénomènes naturels de grande échelle, comme les mouvements atmosphériques.

, et un glaçon (on prend un glaçon dans la mesure où il n' y a pas de frottements entre le glaçon et le disque). On lance le glaçon du bord du disque vers son centre à une vitesse Vo.

, et un glaçon (on prend un glaçon dans la mesure où il n' y a pas de frottements entre le glaçon et le disque). On lance le glaçon du bord du disque vers son centre à une vitesse Vo.

. Ce qui explique que la trajectoire est courbe. La force centrifuge ne suffit pas elle seule à expliquer le phénomène. S' il avait été soumis uniquement à la force centrifuge, le glaçon aurait été éjecté du disque selon la figure ci-dessous :

. Ce qui explique que la trajectoire est courbe. La force centrifuge ne suffit pas elle seule à expliquer le phénomène. S' il avait été soumis uniquement à la force centrifuge, le glaçon aurait été éjecté du disque selon la figure ci-dessous :

(si

(si  =0, le référentiel du disque et celui du laboratoire sont confondus et la trajectoire du glaçon est rectiligne). De même, si le glaçon (le mobile) est lancé très vite, la trajectoire est quasiment rectiligne.

=0, le référentiel du disque et celui du laboratoire sont confondus et la trajectoire du glaçon est rectiligne). De même, si le glaçon (le mobile) est lancé très vite, la trajectoire est quasiment rectiligne.

est la latitude du lieu où est fixé le pendule

est la latitude du lieu où est fixé le pendule